Ein bundesweiter Austausch zu aktuellen Themen

Workshop am 12. und 13. September 2022 in Fulda

Programm (PDF 338 KB)

Da die Beratungslandschaft für Biodiversität bundesweit sehr vielfältig aufgestellt ist, folgten rund 80 Teilnehmende unserer Einladung nach Fulda, die sich zu dem Thema austauschen und vernetzen wollten.

Um die Artenvielfalt in der Agrarlandschaft langfristig zu verbessern, gibt es in den meisten Bundesländern Beratungsangebote für Landbewirtschaftende – und Bestrebungen, diese auszubauen.

Biodiversitätsberatung in Bayern

Wie die Stärkung von Beratungskapazitäten gelingen kann, zeigt ein Beispiel aus Bayern: Hier wurden als Reaktion auf das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ rund 100 neue Stellen für die Wildlebensraum- und Biodiversitätsberatung geschaffen.

Biodiversitätsberatung in anderen Bundesländern - eine Übersicht

Welche Rolle spielt das Agricultural Knowledge and Innovation System (AKIS)?

Im Rahmen der neuen gemeinsamen Agrarpolitik soll EU-weit ein System für Wissen und Innovation in der Landwirtschaft aufgebaut werden. Die Beratung spielt dabei eine Schlüsselrolle und der Erhalt der biologischen Vielfalt ist ein obligatorisches Thema. Je Bundesland gibt es zuständige Referentinnen und Referenten, die bestehende Organisationen und Themen, die im zukünftigen AKIS eine Rolle spielen sollen, zusammentragen.

Workshops

In Kleingruppen wurden Themen diskutiert, die aktuell für die Biodiversitätsberatung von Interesse sind:

Bedarfe für die weitere Vernetzung

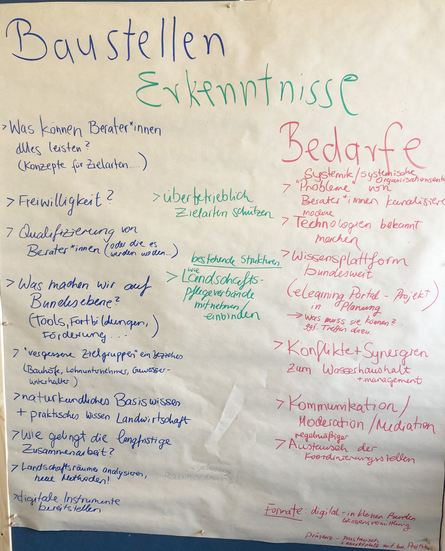

In der Abschlussrunde sammelten die Teilnehmenden Baustellen, Erkenntnisse und Bedarfe für die weitere Vernetzung zur Biodiversitätsberatung. Deutlich wurde, dass ausreichend Themen gibt zu denen der bundesweite Austausch fortgeführt werden soll.